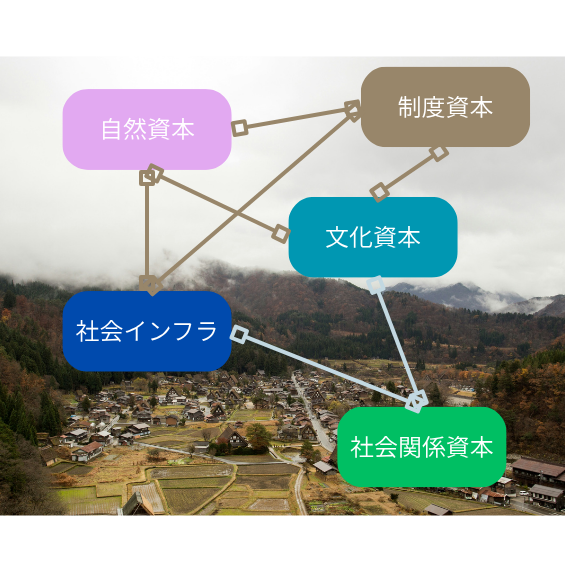

さまざまな「資本」のつながりを研究し、人と環境の「ゆたかさ」へ

社会的共通資本(Social Common Capital:SCC)は、自然資本、社会インフラ、制度資本などのさまざまな資本のネットワークです。当部門はこれらの多様な資本が、目に見える状況を生み出す根本的な要因であると捉え、その相互関係を見出す研究に取り組んでいます。こうした研究は、究極的には、人と地球環境全体のゆたかさの実現につながります。

最近の活動・イベント

当部門の最近の活動やイベントについて、ブログ形式でご紹介しています。

様々な社会課題に対する包括的な打ち手をいかに生み出すか?

当研究部門の3つの志向性

長期志向:2050年以降を描く

公的研究費の中には、短い期間に成果を出すことを求めるものも多く、どうしても研究者の視点が短期的になりがちです。当部門は、主に使用期限について定めのない寄附金を募って研究することで、長期視点で本質的な解決策を探索しています。

学際志向:分野の壁を超える

社会的共通資本はもともと経済学の概念ですが、今はその応用は医療・健康、自然資源管理、まちづくり、芸術文化など様々な領域に及びますので、学際的な志向性を持つ研究者を集めています。

実装志向:実践の場を持つ

社会的共通資本を提唱した宇沢弘文博士は、公害問題などの現場に足を運び、ときに調停なども手掛けた「行動の人」でした。当部門のメンバーも、多くが社会実装のための組織を兼務したり、実務家としての顔も持ち、実務と研究の相乗効果を図っています。

研究例:拡張生態系から「自然-社会共通資本」へ

私たちの生活を支える自然環境や自然資本は、いかに持続可能な形で活用・再生産できるでしょうか。

舩橋真俊特任教授らの研究グループは、本部門参画以前から、人間活動によって自然状態を超えて生態系の多様性や機能性を高める「拡張生態系」の実践と研究に取り組んできました。

これまでに、拡張生態系の多面的な応用を通じて、アフリカにおける砂漠緑化・野生動物の生息地回復・モノカルチャーで疲弊した農地の再生などと両立する食料生産を実現してきました。さらに、都市部の緑地へ展開することで気候変動の緩衝効果をもたらし、統合的ケアとの組み合わせにより、認知症をはじめとする免疫関連疾患の改善事例も報告されています。

当部門では、こうした成果を踏まえ、2050年以降を見据えて環境危機や高齢化社会に対応する中心的な文明装置として拡張生態系を位置づけ、社会的共通資本をアップデートする新たな枠組みとして「自然-社会共通資本」の構築と概念化に取り組んでいます。

部門長・前部門長からのメッセージ

広井良典 名誉教授・前部門長

2025年3月末まで、当部門の前身である「京都大学 人と社会の未来研究院 社会的共通資本と未来寄附研究部門」の部門長を務めました。若手研究者の加入によってより充実した体制になる中で、新たな研究成果が生まれることに期待しております。

近藤尚己 教授・部門長

私の専門は社会疫学で、これまでも様々な学術分野の研究者の方々と共同研究を積み重ねてきました。Beyond 2050という長期スパンで、根本的な問題に取り組むというアプローチによって、より良い社会を構想するSCC研究部門に、ぜひ皆様のご支援をお願い申し上げます。

| 研究部門の正式名称 | 京都大学 成長戦略本部 Beyond 2050 社会的共通資本研究部門 Center for Social Common Capital Beyond 2050, Kyoto University |

|---|---|

| 部門長 | 近藤尚己(京都大学 大学院 医学研究科 社会疫学分野 教授) |

| 設立日 | 2025年4月1日(前身となる「京都大学人と社会の未来研究院 社会的共通資本と未来寄附研究部門」から成長戦略本部に移管する形で設置) |

| 所在地 | 〒606-8501 京都市左京区吉田本町36-1 京都大学国際科学イノベーション棟 (郵便物は、同棟317号室宛にお願いします) |

| お問い合わせ | scc-center(at)mail2.adm.kyoto-u.ac.jp ※at をアットマークに変更してご連絡ください。 |

SCC部門の活動への参加方法

以下のような形で、SCC部門の活動にご参加いただけます。随時イベントも開催しておりますので、ぜひ足をお運びください。

ご寄付者として関わる

ご寄付は、当部門の基盤的な活動資金を支える貴重な財源です。現在は、米国S&R財団による支援と、個人のご寄付者の方々からの支援で当部門が運営されています。ご寄付の使途、活用状況、達成率についてはこちらをご覧ください。https://www.beyond2050.iac.kyoto-u.ac.jp/lp/donations/

イベントに参加して学び、対話する

当部門では、社会的共通資本などに関する様々なイベントを対面・オンラインで開催しています。京都大学東京オフィス(新丸ビル10階)での開催もありますので、ぜひご参加ください。

https://sccf-kyoto.peatix.com/

組織として共同研究に取り組む

社会的共通資本としてのまち、医療、葬送などのテーマで、企業との共同研究が進んでいます。研究者とともに、新しい発想・概念に基づく新たな解決策を見出したい企業の方は、お気軽にお問い合わせください。

これまでの記事や書籍でSCCを学ぶ

当部門のこれまでの活動は、note記事として下記ページにアーカイブされています。社会的共通資本(SCC)について多角的に学べる内容になっていますので、ぜひご覧ください。

https://note.com/sccf_ifohs

2050年以降の世界を変えるチームに参加しませんか?

学歴も、資格も、スキルも関係なく、様々な人が参加して未来をつくっていける。そのような組織を目指しています。2025年度末までに1000万円のご寄付・共同研究費などを確保することが現在の目標です。

ご寄付の使い道と現在の状況

2025年度は、11月1日現在で372万円のご寄付と、288万円の共同研究費をいただいております。

今年度の収入は、合わせて660万円となっています。

共同研究費の活用状況

2025年度は10月15日現在で3社の企業と共同研究契約を締結し、研究プロジェクトに参画する研究者の人件費・交通費・共同研究で用いるソフトウェアや書籍の購入などに活用しています。

寄付金の活用状況

S&R財団をはじめとする団体・法人・個人の方々のご寄付から、所属する研究者が兼務で社会的共通資本に関する研究を行うための人件費を支出しています。また、市民の方々がご参加いただけるイベントの会場費、会場までの講師の交通費なども寄付金から支出しています。

透明性の確保について

2024年度までの収支については、下記のページにて公開しています。 https://www.beyond2050.iac.kyoto-u.ac.jp/lp/donations/

発起人・関係者メッセージ

-

久能祐子 (発起人・米国S&R財団、フェニクシー)

スタートアップを成功させるのに欠かせないファクターがエンジェル投資家です。 早い時期から少額投資をする多くの応援者で、その存在が成功の秘訣であることは良く知られています。 『社会的共通資本と未来』という実験的寄附研究部門も、多くの新しいエン...

ページを見る -

占部まり (発起人・宇沢国際学館/当部門連携研究員)

父、宇沢弘文は人間の心を大切にした経済学者でした。経済学がゆたかな社会の手段であることを明確に意識し、市場原理主義から切り離して考える必要があるものを「社会的共通資本」としたのです。 京都大学において、社会的共通資本の研究部門が維持されてい...

ページを見る -

村井暁子 (発起人・京都大学/株式会社フェニクシー)

社会的共通資本の研究と実装は、みなさまとともに進むことにその意義があると考えています。 発起人の3人で始まったコミュニティを、一緒に社会的共通資本の研究実装を目指すコミュニティとして育てていきたいと思います。 宇沢弘文先生の目指した「ゆたか...

ページを見る -

Slow Innovation株式会社 (共同研究企業)

スローイノベーションはいかに起きるか?それを社会的共通資本から解き明かそうと、共同研究を始めました。 私たちの数多くのケースを分析する中で、経済合理性と社会的合理性のトレードオフを超えるためには、スローリーダー自身の価値観や存在意義に基づき...

ページを見る