産業革命以降、科学技術の急速な進歩により、人類は目覚ましい発展を遂げてきました。今や、快適な室内環境を維持したまま移動でき、多様な料理を自由に選択できるようになり、高度な医療技術によって生命現象さえも制御できる時代となりました。しかし、その一方で、気候変動や地震、洪水などの激甚災害といった脅威も増加しています。これらの課題にどう向き合うべきか、哲学者とともに探求しました。 👉チラシ.pdf

※多数のご参加誠にありがとうございました。引き続きのご支援ご協力をお願いします。

- 日時

-

2024年10月9日(水)14:30~17:30

録画上映会10月17日(木)18:00-19:30

- 会場

- 当日 京都大学国際科学イノベーション棟シンポジウムホール(京都市左京区)

録画上映会 本学東京オフィス(東京都千代田区)

- 申込者数

- 116名(うち、録画上映会17名)

- 参加総数

- 93名(うち、当日66名 録画上映会8名 関係者19名)

パネリスト

「存亡リスクの時代:テクノロジーと人類の未来」

地球環境学堂 教授 宇佐美 誠

海外では近年、人類の存亡や文明をおびやかす存亡リスクの研究が急速に進んできました。おもなリスクとして、全面核戦争・気候変動のほか、分子生物学の技術を用いたパンデミックや、人工知能の悪用・暴走も挙げられています。テクノロジーは、私たちの生活を便利で快適なものにする一方、これらのリスクを招いてもいます。私たちが直面している存亡リスクの時代に、テクノロジーはどうあるべきか、またリスクを抑えるにはどんな制度が必要かについて、皆様とご一緒に考えたいと思います。

「きめ細かな災害予測と事前対策で低地震災害の社会へ」

防災研究所 准教授 関口 春子

地震大国の日本では、数年に一度、どこかの地域が地殻内地震で震度6強以上に見舞われていますが、次の巨大地震と予想される南海トラフ地震も着実に迫っています。現在の日本の土木・建築構造物や社会インフラは、前回の南海トラフ地震が発生した戦中戦後とは全く異なっており、今同様の地震が発生すれば、被害は多様かつ桁違いの規模になると考えられます。リアルな地震動予測を行い、それをリアルな被害予測につなげることで、よりきめ細かな大地震への事前対策が可能になると考えています。

「ヒトiPS細胞で作る生命と未来―生命倫理学の立場から―」

iPS細胞研究所 教授 藤田 みさお

iPS細胞からヒトの生殖細胞(精子や卵子)を作製する研究が(実現には至っていないものの)進んでいます。こうした基礎研究が進めば、ヒトの発生過程や、不妊症及び遺伝病の原因の解明につながることが期待されています。将来臨床利用が可能になれば、何らかの理由で子供を持てない方には朗報となる一方、同性カップルや単身者、高齢者による挙児、デザイナーベビー、遺伝子改変による次世代への影響等、考えるべき課題も数多く生じます。当日はヒト生殖細胞作製研究が発展した先にあるかもしれない、私たちの未来について想像を巡らせたいと考えています。

ファシリテーター

文学研究科長

教授 出口 康夫

コメンテーター

日立製作所 日立京大ラボ ラボ代行長 嶺 竜治 様

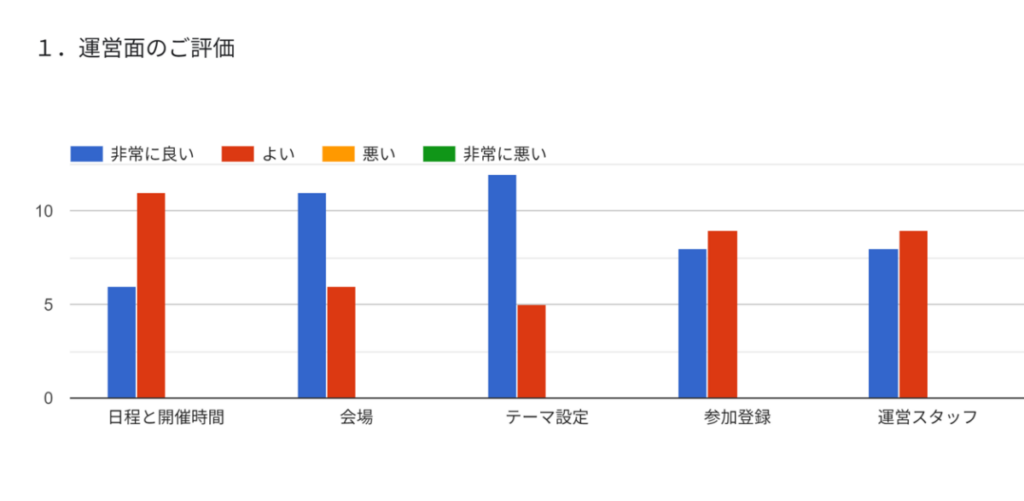

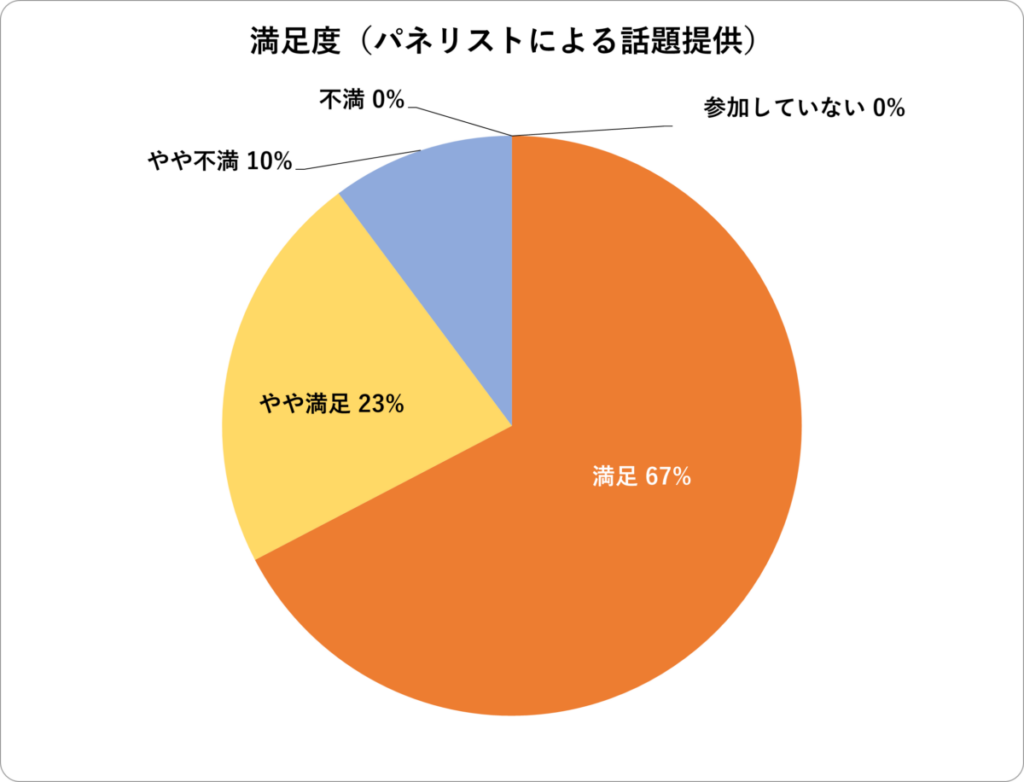

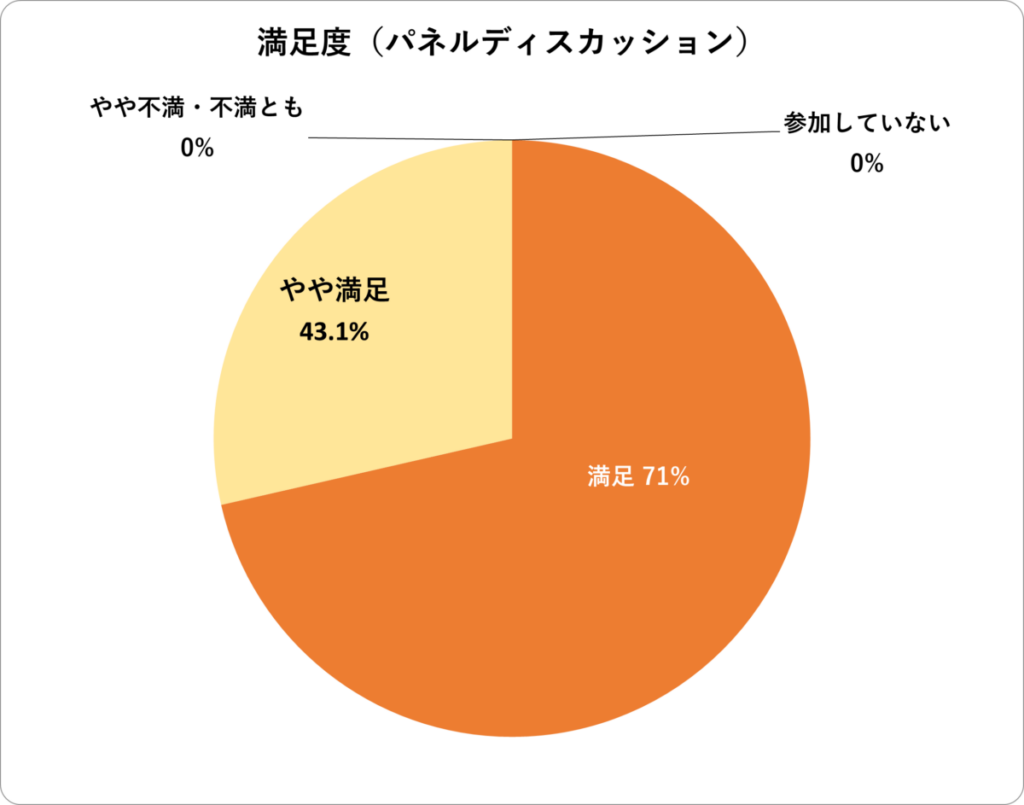

参加者アンケートより

ありたい未来の姿(自由記述)

・戦争のない未来、戦争のない平和な世界

・理系、文系の垣根を超えて大いに議論できる未来

・心配が少なくて生活を享受できる、健康寿命が伸びる、病気のない未来

・地球温暖化による異常気象などの不安がなく平穏な生活がおくれる社会、化石資源を使わずに楽しく暮らせる未来

・一つ一つ、一人一人の問題に謙虚に対応してくれる社会、年令を、問わず誰もが、楽しんで生きる未来

・人間でないとできないことに時間を割くことができる未来

・介護助力ロボットのいる日常、移動の自由が担保された社会、介護不要社会

・地域、社会とのつながりがより強くなる関係性を創出する社会

興味・関心のあるテーマ(自由記述)

・地球環境問題、各国の環境政策

・デジタル社会の未来について、AI、大学としてのDX

・エネルギー問題、日韓、日中関係等、アジア諸国との関係(批判が多そうで難しいかもしれませんが…)

・今後の、AIと、人間について各世代で、議論しては、如何でしょうか?。

・移民社会と日本のコミュニティの将来像

主催:京都大学成長戦略本部

京都大学人と社会の未来研究院

共催:京都大学大学院人間・環境学研究科学術越境センター

京都大学学際融合教育研究推進センター