移動か定住か。モビリティと通信の分野における目覚しい技術の進歩により、ノマドワークやダブルハビタットが容易になるなど、わたしたちは選択肢を手に入れました。しかし、先祖伝来の土地に根差して生きてきた私たちが、その新しい暮らし方に馴染めるのかと訝る方もおられるかも知れません。研究者によれば、そもそも室町時代以前の庶民は盛んに移動していたそうです。出生地で生涯を終えるような生き方は近世になって、為政者に強いられたものだとすれば、前提が崩れます。全国に先駆けて少子高齢化による都市機能の縮退に向き合う地方にも目を配り、技術革新がもたらすであろう可能性についてともに考えたいと思います(プログラム入りチラシはこちら)。

※各登壇者の動画をトピックスにて公開しています。

- 日時

- 2024年3月27日(水)13:30~16:30

- 会場

- 大阪(グランフロント大阪ナレッジキャピタル) 東京(京都アカデミアフォーラム) 京都(本学吉田本部)

- 申込者数

- 183名(うち、名刺交換会91名)

- 参加者数

- 105名(うち、大阪64名 東京24名 京都5名 関係者12名)

パネリスト

「都市の使い方とその未来」 →動画

文学研究科 准教授 松永 伸司

都市の姿を形づくる要因は多様だ。一方では地理的/技術的/法的/経済的な条件があり、もう一方では都市ユーザーのニーズや慣習がある。こうしたさまざまな要因がせめぎ合う場として都市を考えたとき、未来の都市の姿はどのように見えてくるだろうか。とくに都市ユーザーのニーズや慣習にはどんな種類のものがあるのか、そしてそれらは日々変わりゆく技術的条件のもとで今後どのように変わっていくのか(あるいは変わらないのか)という点にフォーカスしながら考えてみたい。

コメンテーター

公財)都市活力研究所

専務理事 藤本 秀司 氏

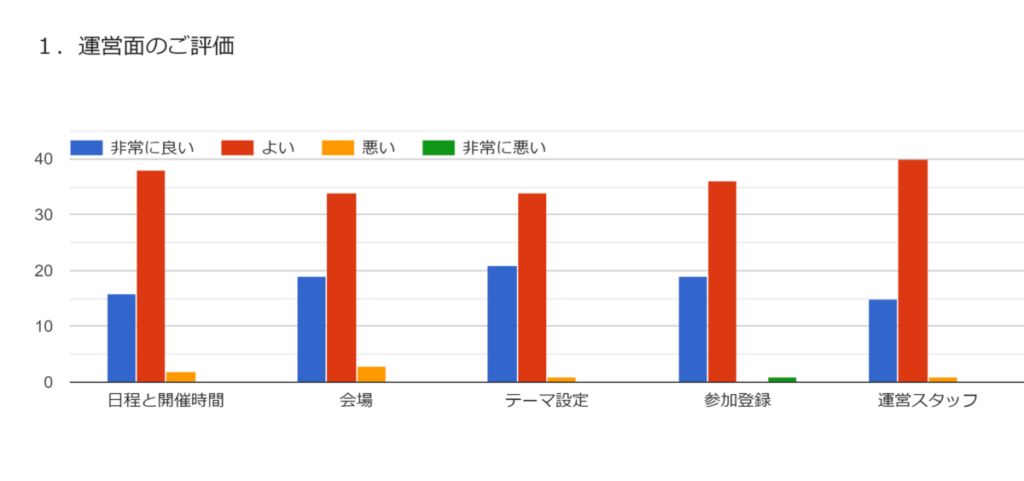

参加者アンケートより(N=56)

自由意見

・幅広い分野のアカデミアのお話しを伺え、フランクなファシリテーターの進行のパネルディスカッションを含め大変

面白かった。未来は予想するものではなく、構想するものということも腑に落ちるキーワードと得られた。

・未来の予想は難しいということだったが、パネルディスカッションでは、どういう姿が望ましいのか、どんな幾つか

のシナリオが描けるのか、もう一歩突っ込んでほしかった。

・とても刺激的で野心的なシンポジウムだった。(内容に対する満足を前提とした上で)ディスカッションは、ファシリ

テーターの回転の良さが優れていて楽しく有益な情報を得られた。臨場感あるアンケートも盛り上がった。

・主食が何なのか? これも住宅の間取り、ひいては城造り、街づくりにも影響してきたのではないか?といった観点を

得られました。

・パネリスト個別の発表でディスカッションの時間が取れないケースが多いなか、面白いやり取りが聞けた。

・参加型で気軽な感じのファシリテートは良かった。登壇者の先生方のお話をもっと聞きたかった。

主催:京都大学オープンイノベーション機構、京都大学人と社会の未来研究院

共催:公益財団法人都市活力研究所、京都大学大学院人間・環境学研究科学樹越境センター、京都大学国際融合教育研究推進センター